メニュー

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

相続では、被相続人が亡くなった時に所有していたすべての財産を対象として、分配方法を決めたり、相続税の申告の必要性を判断したりしなければなりません。

遺産分割協議ではこうした相続に関する決め事を話し合いますが、話し合いをスムーズに進めるために役立つのが「財産目録」です。

また、財産目録を作成するメリットは他にもあります。

そこで本記事では、財産目録の概要や記載内容、作成時のポイント、作成することで得られるメリットなどについて解説していきます。

来所法律相談30分無料・通話無料・24時間予約受付・年中無休

0120-177-048

メールお問い合わせ

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。 ※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

財産目録とは、被相続人が亡くなった時点で所有していたすべての財産を一覧にしたものをいいます。

被相続人個人が所有する、預貯金や不動産、株式といったプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も記載することが求められます。

また、被相続人が会社を経営しているなど、法人の経営権などが問題になる場合には、法人税の申告書などを用意しておくと良いでしょう。

財産目録は、被相続人が生前に作成して遺言書と一緒に残してくれていれば、そちらを参照して相続手続を進めることができます。 一方、残されていなかった場合は、相続人が相続財産を調査し、どのような財産がどれだけあるかを把握して作成することになります。その際には、相続が開始した時点での財産の評価額を記載することになります。

どのように相続財産の調査を進めれば良いのか、気になる方は下記の記事も併せてご確認ください。

相続財産調査マニュアル|相続財産の調査方法や費用を解説財産目録を作成する最も良いタイミングは、遺言書を作成する時です。

遺言書には「誰に何を相続させるか」といった内容を記載しますが、財産目録と照らし合わせながら記載することで、記載漏れや特定の相続人に財産が偏ることを防ぐことができます。そのため、将来相続人間でトラブルになることを回避できる可能性が高いです。

また、被相続人が財産目録を作成せずに亡くなった場合は、なるべく早いうちに財産目録を作成するべきでしょう。どのような相続財産が残されたのかを正確に把握できなければ、相続するかどうか、誰が何をどれだけ相続することにするかを決めることが困難だからです。

財産目録は、基本的に誰が作成しても構いません。

とはいえ、被相続人が財産目録を作成していない場合には、相続人の誰かが作成することになるケースが多いです。財産目録は、相続財産の分配や相続税の申告でも利用する重要なものなので、相続人の中でも特に信頼できる方に作成してもらうべきでしょう。

適任者がいない場合は、相続問題に強い弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

なお、遺言執行者が指定・選任されている場合は、遺言執行者が財産目録を作成する義務があります。ただし、被相続人が既に作成しているときにはあえて作り直す必要はありません。

財産目録を作成することは、基本的に義務ではありません。

しかし、相続人同士のトラブルが発生することを未然に防ぐためにも、財産目録を作成するべきです。

また、次のようなケースでは財産目録が必要になるので、ご自身に当てはまりそうなときは作成しておくと良いでしょう。

上記のケース以外でも、例えば、遺産の分配方法について話し合う「遺産分割協議」なども、財産目録を利用することでスムーズに進められます。具体的な手続きの流れや進めるうえでの注意点など、詳しい解説をご覧になりたい方は下記の記事をご参照ください。

遺産分割協議の流れと注意点相続関連の手続きを進めるうえで財産目録の作成が必須でない場合でも、遺言執行者は必ず財産目録を作成しなければなりません。具体的には、遺言執行者に指定・選任された後、速やかに相続財産を調査して財産目録を作成し、相続人に交付する必要があると民法で定められています。 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要なすべての手続きをする人のことです。被相続人が遺言で指定する、または相続人が家庭裁判所に選任を申し立てることによって、遺言執行者に相続手続を任せることが可能です。 より詳しい解説をご覧になりたい方は、下記の記事を併せてご確認ください。

遺言書執行者について財産目録を作成するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

相続の対象となる財産の全体像を相続人全員が平等に把握できるので、情報量の差を理由に揉め事が起こるリスクを最小限にすることができます。 また、マイナスの財産の有無やその金額などもはっきりするので、相続放棄や限定承認といった、一定以上のマイナスの財産を引き継がないようにする手続きを検討することが可能になります。そのため、負債を負ってしまうといった不測の事態を回避できます。

遺産の分配方法について話し合う際、どのような財産がどれだけあるのかを把握することは欠かせません。この点、財産目録は、「誰が」「何を」「どれくらい」相続するのかをスムーズに決めるためにとても役立ちます。 また、他の相続人から「財産を隠したのではないか」といった疑いをかけられ、要らぬ争いを招くこともありません。

相続財産の金額が一定以上の場合、相続税を申告する必要がありますが、財産目録があれば、相続税の申告が必要か否かの判断材料になります。 また、相続税を申告するにあたって相続財産の一覧が必要なので、事前に財産目録を用意しておくことで手間を省くことができます。 限定承認や相続放棄の概要や具体的な手続きの方法などは、下記の各記事で説明しています。

相続の限定承認についてわかりやすく解説 相続放棄とは | 期限やトラブルになるケース相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポート致します

メールでのご相談受付

メールでお問い合わせ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

財産目録は、相続財産調査で集めた資料などから判明した相続財産が一目で把握できるように、情報を整理してまとめて作成します。具体的には、以下のような手順で作成することになります。

財産目録に記載するべき内容は、財産の種類によって異なります。そこで、次項より、財産ごとに記載するべき内容とその書き方について解説していきます。

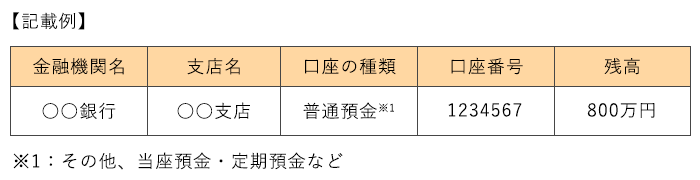

財産目録の預貯金の欄には、「金融機関名・支店名・口座の種類・口座番号・残高」といった、相続財産の対象となる預貯金を特定できる情報を記載します。

預貯金の「残高」の欄には、相続が開始した日の預貯金の残高を記載するのが基本です。その際には、通帳の記載や金融機関に発行してもらう残高証明書などが参考になるでしょう。 ただし、定期預金は一般的に普通預金よりも利率が高いため、口座を解約した時に支払われる利息(既経過利息)を考慮する必要があります。そのため、定期預金の「残高」の欄には、実際の残高に相続開始日の既経過利息を加算した金額を記載することになります。

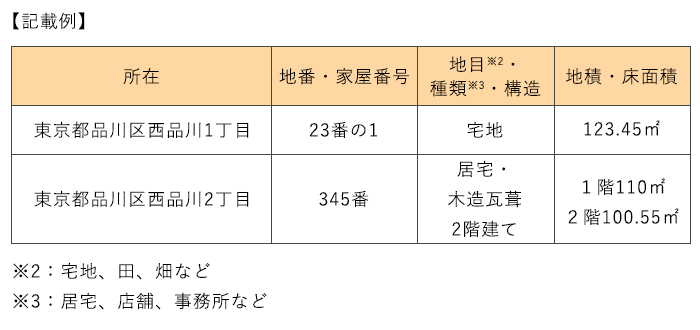

不動産は、一般的に「土地」と「建物」に分けられます。土地と建物では、特定するために必要な情報も違うので、財産目録の不動産の欄には、次のような情報を記載することになります。

不動産に関する情報は、法務局の登記簿(地番や家屋番号ごとに不動産の権利関係をまとめたもの)を調べることで確認できます。

なお、財産目録に記載する際は、必ず登記事項証明書どおりに正確に記載しましょう。

・固定資産税評価額

固定資産税の納付額を計算する際の基準となる、不動産の評価額

※市区町村が個別に決定し、3年に1度見直されます。

調べ方:固定資産税の納税通知書(課税明細書)を確認する

・路線価

相続税や贈与税などの税金を計算する際の基準となる土地の価格

※公示価格の80%程度になるように税務署が定めます。

調べ方:国税庁が公表している、財産評価基準書路線価図・評価倍率表を確認する

・公示価格

国土交通省が公表する、毎年1月1日時点の1㎡あたりの標準的な土地の価格

※2人以上の不動産鑑定士が実際に現地を調査して決定します。

調べ方:国土交通省がWeb上で提供している土地総合情報システムで検索する

・時価

相続が開始した時点の不動産の取引価格

※ここでは実勢価格(実際の不動産取引で売買された価格)を意味しています。

調べ方:国土交通省の土地総合情報システムで過去の取引価格を確認する

また、不動産だけではなく、有価証券や動産の評価方法にもいろいろとあります。 評価方法によって算出される金額も変わってくるので、どの方法を利用して算出するか、相続人間で争いになることも少なくありません。相続人全員が納得して円満に相続手続を進められるよう、きちんと話し合うことが大切です。

なお、路線価は下記のサイトから確認することができますので、気になる方はぜひリンク先をご覧ください。

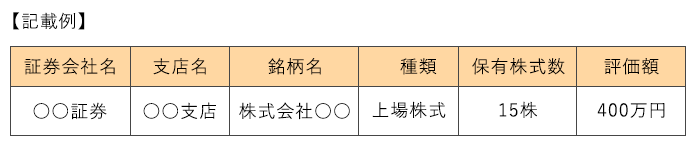

財産評価基準書路線価図・評価倍率表(国税庁)株式・国債・社債など、有価証券には複数の種類があり、種類によって財産目録への記載方法も異なります。しかし、基本的に「対象となる有価証券を特定できるように記載する」という点は共通しています。 例えば上場株式について記載する場合、財産目録には「証券会社名・支店名・銘柄名・保有株式数・評価額」といった内容を記載します。

有価証券は電子化されていることも多いため、株券や国際証券、社債券といった、いわゆる券面が交付されない場合があります。電子化された有価証券の存在や金額などを確認するためには、金融機関や証券会社からの郵便物やメールを調べたり、通帳の取引履歴を確認したりする必要があります。

有価証券のうち上場株式の評価額は、相続税の計算上、相続開始日等の金融商品取引所での取引額に基づいて算出します。 具体的には、下記の4つのうちの最も低い株価に保有株式数をかけた金額が評価額となります。

ただし、遺産分割をする際には、分割する時点に最も近い日の最終価格を評価額として考えるため注意しましょう。 算出した評価額は、株式の銘柄別に財産目録に記載する必要があります。

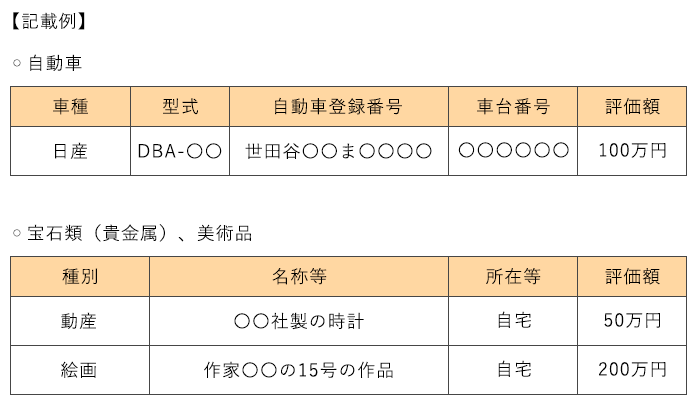

民法上、不動産以外の物は動産と債権に区別して記載するのが一般的です。

種類によって財産目録への記載方法は異なりますが、やはり対象となる相続財産を特定できる内容にすることが求められます。

自働車を例として挙げると、財産目録には「車種・型式・自動車登録番号・車台番号・評価額」といった内容を記載することになります。

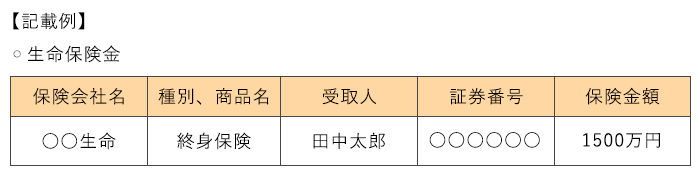

なお、生命保険金(死亡保険金)は債権のひとつですが、基本的に遺産分割の対象にはなりません。なぜなら、受取人に指定された人の固有の財産になると考えられているので、被相続人本人が受取人に指定されていない限り相続財産にならないからです。 とはいえ、相続税の課税対象にはなるので、相続税の申告の要否を確認するためにも財産目録に記載しておいた方が良いでしょう。

絵画や焼き物、掛け軸といった美術品や貴金属などの動産が相続財産に含まれる場合、その評価額は、相続税の計算上、相続が開始した日の下記のいずれかの価格を参考に算出するのが基本です。

なお、被相続人が美術商だったなど、販売業者として美術品を所有していた場合には、評価方法が異なるのでご注意ください。

一方、貴金属の場合は1gあたりの業者買取価格に基づいた価格を評価額とすることが多いです。 ただし、美術品や貴金属といった動産を遺産分割する際には、分割する時点での市場価格と評価されるのでお気をつけください。

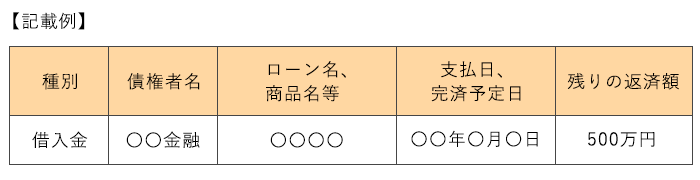

財産目録には、プラスの財産だけでなく、借金やローンなどの負債といったマイナスの財産も記載します。具体的には、下記の記載例のとおり、どういったマイナスの財産なのかが特定できるように記載します。

主なマイナスの財産である借金やローンなどの負債は、

・借用書や督促状を探す

・通帳の取引履歴を調べる

・振込明細書を調べる

・被相続人の預貯金口座のある金融機関に発行してもらった残高証明書を調べる

といった方法で確認することができます。

また、記載内容のうちの「残りの返済額」は、負債の有無を調べた際に判明する場合が多いです。しかし、金融機関からの借入金については、信用情報機関に問い合わせて調べることも可能です。

財産目録の書式は特に決められていません。

しかし、相続手続をスムーズに進めるためにも、どのような相続財産がどれだけあるのかが簡単に把握できるように、次のポイントに注意するべきでしょう。

そのため、一般的に、プラスの財産とマイナスの財産を区別したうえで、「不動産」「預貯金」「有価証券」「その他の動産」というように種類ごとに財産をまとめ、それぞれ別の用紙に情報を記載することが多いです。

財産目録の書式に決まりはないため、所定のフォーマットもありません。対象となる相続財産を特定できる内容をわかりやすく記載できていれば、特に問題はないでしょう。 裁判所のWebサイトでは、遺産分割調停の申立てをする際の必要書類を紹介するページで財産目録のひな型を掲載しています。ひな型はダウンロードできるので、こちらを参考にしたり、そのまま必要事項を記入したりすれば、簡単に財産目録を作成することができます。 なお、財産目録のひな型は、裁判所によって少し書式が異なったり、財産目録ではなく「遺産目録」として掲載されていたりすることもあります。しかし、どれを利用しても問題なく財産目録を作成できるのでご安心ください。

財産目録は、手書きするだけでなく、パソコンで打ち込んだデータを印刷して作成することも可能です。 パソコンで作成するときは、エクセルやワードといったソフトウェアを利用するときれいに仕上げることができます。また、作成した後に修正が必要になった際も簡単に修正できます。 なお、平成31年の民法改正前は、自筆証書遺言に添える財産目録は自筆する必要がありました。 パソコンなどを使って作成することが認められた現在でも、自筆証書遺言と同じ用紙で財産目録を作成する場合は、自筆しないと無効になってしまうためご注意ください。

財産目録を作成する際には、相続財産の有無や金額などを調べる実費がかかるほか、弁護士などの専門家に依頼する場合には弁護士費用などが必要になります。 財産目録の作成にかかる実費や弁護士費用は、財産の種類や数、依頼する法律事務所などによって変わってきますが、一般的に調査する対象財産が多いほど高額になる傾向にあります。 弁護士法人ALGに依頼する場合に必要になる費用は、下記の記事でご確認いただけます。

相続でかかる弁護士費用財産目録を作成することは基本的に義務ではないため、いつまでに作成しなければならないという期限はありません。しかし、相続するかしないか、どういった方法で相続するかといった選択は、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。また、相続税の申告は、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内にする必要があります。 財産目録は、こうした相続方法の選択や相続税の申告の必要性・納付額の確認などに役立ちます。そこで、できればこれらの手続きの期限を考慮したうえで、相続財産を調査し、財産目録を作成していくべきでしょう。

税務署や、相続した不動産の名義変更などを行う法務局から、財産目録の提出を求められることはありません。しかし、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合や、限定承認などの特定の相続方法を選択する場合には、申立先の家庭裁判所から提出を求められます。また、税務署に相続税を申告する際、財産目録そのものの提出は求められませんが、申告書に相続財産の一覧を記載する必要があります。したがって、実質的に財産目録が必要だといえるでしょう。

財産目録はご自分で作成するより、弁護士・司法書士・行政書士といった専門家に依頼することをおすすめします。なぜなら、ご自分で作成する場合、相続財産の調査からそれぞれの財産の評価額の算出まで行わなければならず、かなり負担が大きいからです。例えば、多くの時間をかけて財産目録を作成しても、他の相続人から財産隠しを疑われたり、評価方法について反論を受けたりすることがあります。この点、弁護士なら、財産目録の作成を含めた相続全般のサポートができます。また、他の相続人と争いになった場合にも依頼者に代わって交渉してくれるので、相続問題の根本的な解決を任せることができます。依頼者に代わって交渉を行うことは基本的に弁護士しかできないので、専門家に依頼する場合は、特に弁護士に依頼されることをおすすめします。

蔵書も動産のひとつなので、評価額は下記のような価格を参考にして算出します。・売買実例価額(市場での取引価格)

・精通者意見価格(専門家の査定額)なお、蔵書は、実際に古本屋に売りに出してもかなり安い値段をつけられたり、引き取ってもらえなかったりするなど、資産価値はほぼないとされてしまうケースも多いです。

しかし、入手困難なものや初版本については希少価値が高いこともあります。高い値段がつくことが予想されるような場合は、古書店の店員などの専門家に査定してもらい、精通者意見価格を確認すると良いでしょう。なお、蔵書の評価額は、相続税の計算上は相続開始日の価格を、遺産分割では分割時点での価格を参考に算出することになるので間違えないように気をつけましょう。

ご質問のようなケースでは、下記のいずれかの方法をとって、身内の方に作成してもらった財産目録の信頼性を確認すると良いでしょう。

・ご自身で弁護士に依頼し、相続財産を調査し直す方法

弁護士があらためて一から相続財産を調査し、相続財産の記載漏れや評価額の誤りなどがないかを確認します。修正箇所があった場合は、そのまま財産目録の作り直しも任せられます。

・家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法

遺産分割調停では、第三者である家庭裁判所の調停委員会を挟むので、冷静な話し合いができます。そのため、お身内の方に作成してもらった財産目録の不審点についても落ち着いて説明を聞くことができますし、不満があればこちらからの意見も穏やかに伝えられるので、トラブルに発展することなく財産目録を見直すことが可能です。

財産目録を作成する際には、相続財産の種類別に所在や数量、評価額などを明確に記載し、対象の相続財産を特定できるようにしなければなりません。記載するべき相続財産が少ないならまだしも、相続財産が多い場合は、かなり時間と手間がかかります。 また、相続財産の評価方法を巡って相続人間で揉め事になったり、財産隠しを疑われる可能性があったりと、財産目録の作成をすべてご自分でされる場合にはトラブルに発展するリスクがあります。 この点、相続問題に強い弁護士に依頼すれば、代わりに財産目録を作成してもらえます。そのため、作成の手間がなくなることはもちろん、財産の記載漏れなどの心配もなくなって正確な財産目録が仕上がります。 財産目録の作成でお困りの際には、まずは弁護士にご相談ください。ご相談者様にとって最良の選択ができるようにアドバイスさせていただきます。